Évoquer Expo 67 à Montréal ou Expo 92 à Séville, c’est revenir à deux moments d’exception, distants de vingt-cinq ans mais réunis par une même ambition : marquer durablement leur génération à travers une symbolique forte, une réinvention urbaine audacieuse et un héritage ludique commun. Bien qu’ancrées dans des contextes historiques distincts, ces deux expositions universelles se répondent par leur volonté commune de façonner l’avenir tout en laissant une empreinte profonde sur l’imaginaire collectif.

Une identité visuelle puissante

L’Expo 67 et l’Expo 92 ont toutes deux forgé des symboles devenus iconiques. À Montréal, le logo conçu par Julien Hébert, composé d’un cercle de figures humaines stylisées, véhiculait un idéal d’unité globale dans une période marquée par des tensions géopolitiques. Ce visuel, sobre et universel, incarna durablement l’esprit humaniste de l’Expo 67.

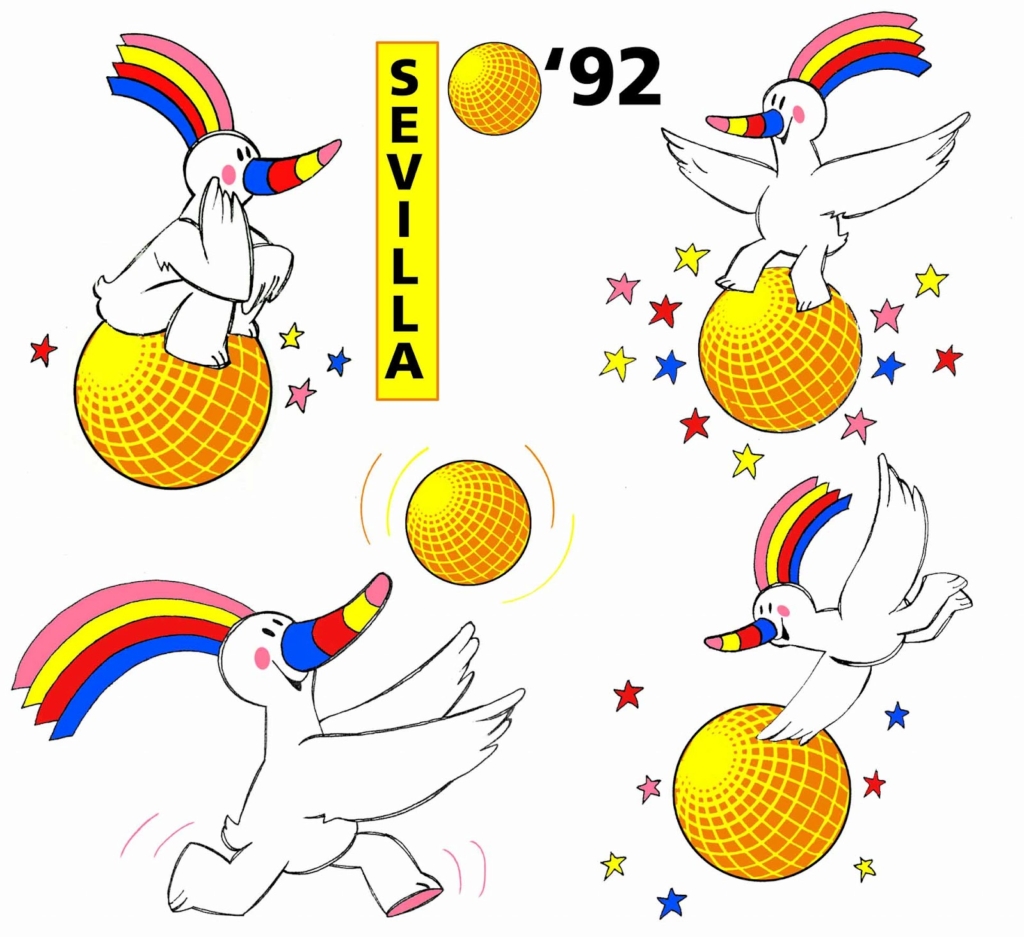

De la même manière, Curro, la mascotte de l’Expo 92 à Séville, transcenda sa fonction promotionnelle pour devenir un véritable phénomène populaire. Avec son bec arc-en-ciel et sa silhouette joyeuse, Curro symbolisa l’optimisme espagnol du début des années 1990, marquant profondément la mémoire collective et contribuant à inscrire l’Expo 92 comme un moment de renouveau culturel après une période intense de transformations politiques et sociales en Espagne.

Remodeler la ville sur un archipel né de l’imaginaire

Les deux expositions partagent aussi une volonté marquée de remodeler durablement leur environnement urbain. À Montréal, l’Expo 67 transforma radicalement le paysage avec l’aménagement de l’île Sainte-Hélène et la création complète de l’île Notre-Dame, reliées par des ponts et passerelles ainsi que par la ligne 4 jaune du métro, faisant de l’événement un symbole d’innovation architecturale et urbanistique.

Séville opéra une transformation tout aussi spectaculaire en réhabilitant la presqu’île de la Cartuja, jusque-là marginalisée, en cœur vibrant de modernité. Les ponts de l’Alamillo, conçu par Santiago Calatrava, et de la Barqueta, réalisé par Juan J. Arenas et Marcos J. Pantaleón, sont rapidement devenus les symboles visibles de cette volonté volonté affirmée de réinventer la ville. Dans les deux cas, les espaces créés ou réinventés témoignent d’un désir commun : celui d’offrir aux visiteurs une image concrète d’un avenir inspirant et fonctionnel.

Une expérience spectaculaire en mouvement

Au-delà de l’urbanisme, ces rendez-vous mondiaux se voulaient de véritables vitrines planétaires du progrès. Ils incarnaient une expérience dynamique et immersive, cherchant à faire vivre une exposition en mouvement, en multipliant les points de vue et les moyens de transport novateurs sur le site.

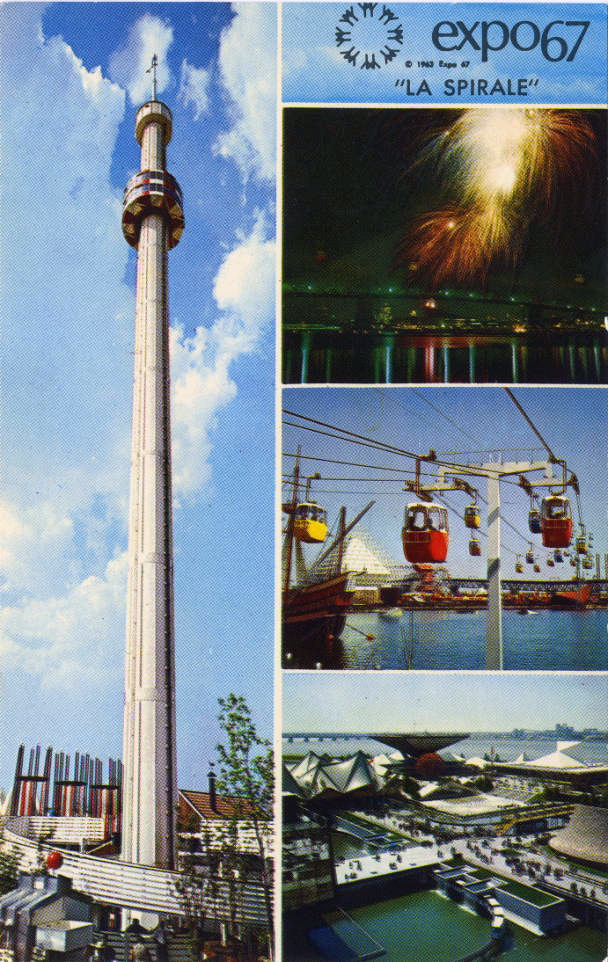

Les deux expositions ont ainsi mis en place des tours panoramiques emblématiques. À Montréal, la tour de La Spirale, qui s’élevait à 92 mètres, proposait aux visiteurs une vue spectaculaire à 360 degrés sur l’île Sainte-Hélène, l’île Notre-Dame et le fleuve Saint-Laurent. À Séville, la Torre Banesto, haute de 92 mètres, offrait une perspective tout aussi saisissante sur le site de l’Expo 92 et sur le Guadalquivir, confirmant le rôle central de la verticalité dans la scénographie des deux événements. Sort similaire, les deux tours restent aujourd’hui fermées.

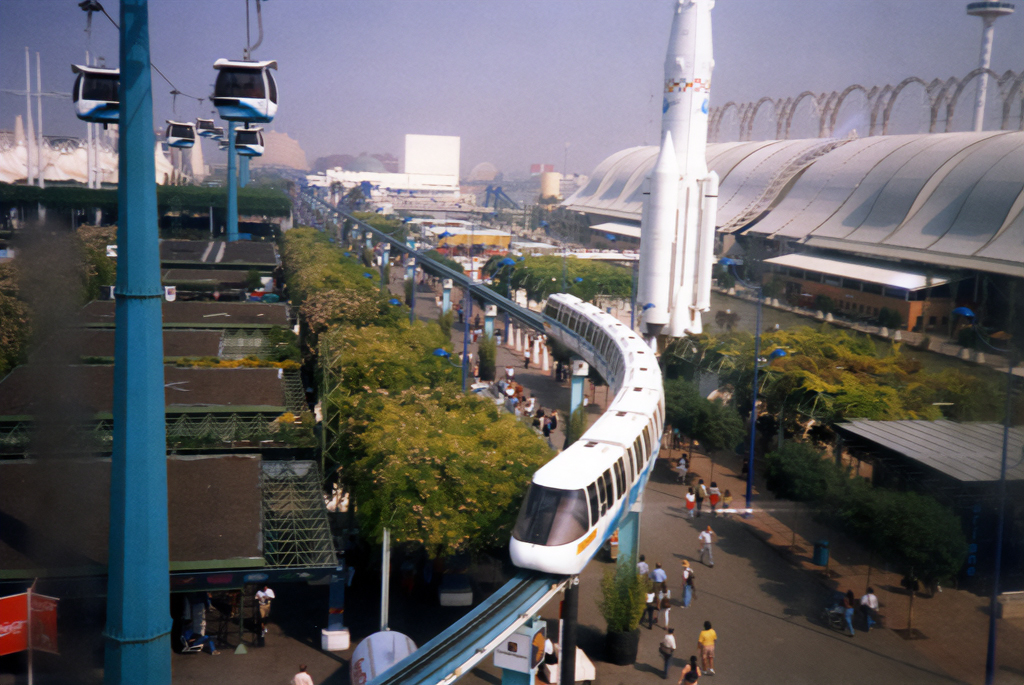

Les moyens de transport constituaient un autre point fort des deux expositions. L’Expo Express à Montréal, un train automatique à grande capacité, reliait efficacement les différents secteurs du site. À Séville, un monorail surélevé à six mètres du sol desservait trois stations clés (Nord, Est et Sud), facilitant les déplacements entre les pavillons internationaux et les grandes zones thématiques. Dans les deux cas, ces systèmes illustraient une volonté commune d’innovation fonctionnelle et de fluidité dans l’expérience visiteur.

Enfin, les téléphériques jouaient un rôle à la fois pratique et symbolique. Le Minirail de l’Expo de Montréal, véritable attraction aérienne, permettait de se surélever autour et en traversant les pavillons pour contempler le site avec recul. Lors de son démantèlement en 2022, de nombreuses voix s’étaient élevées pour tenter de sauver la structure emblématique. À Séville, un téléphérique traversait le fleuve Guadalquivir, reliant directement la ville historique au site de l’Expo, renforçant la connexion entre patrimoine urbain et vision futuriste.

Des parcs d’attractions comme héritage vivant

Enfin, l’Expo 67 et l’Expo 92 se rejoignent dans la pérennisation de l’expérience expo à travers des parcs d’attractions conçus dès l’origine pour prolonger leur succès populaire. À Montréal, La Ronde, aménagée sur l’île Sainte-Hélène, demeure aujourd’hui encore un lieu majeur du divertissement urbain, malgré des débats concernant la gestion par Six Flags, notamment à propos de l’entretien et du respect de son héritage patrimonial.

Séville a suivi une trajectoire similaire mais un peu plus tard avec Isla Mágica, ouvert en 1997 sur une partie du site initial de l’Expo 92. Bien que confronté à des défis financiers et critiques sur ses choix de gestion, le parc a permis de conserver vivantes certaines traces de l’exposition originale. Dans les deux villes, ces espaces incarnent la volonté commune de perpétuer l’esprit de découverte et de convivialité propre aux expositions universelles.

Le pavillon manquant, le pavillon marquant

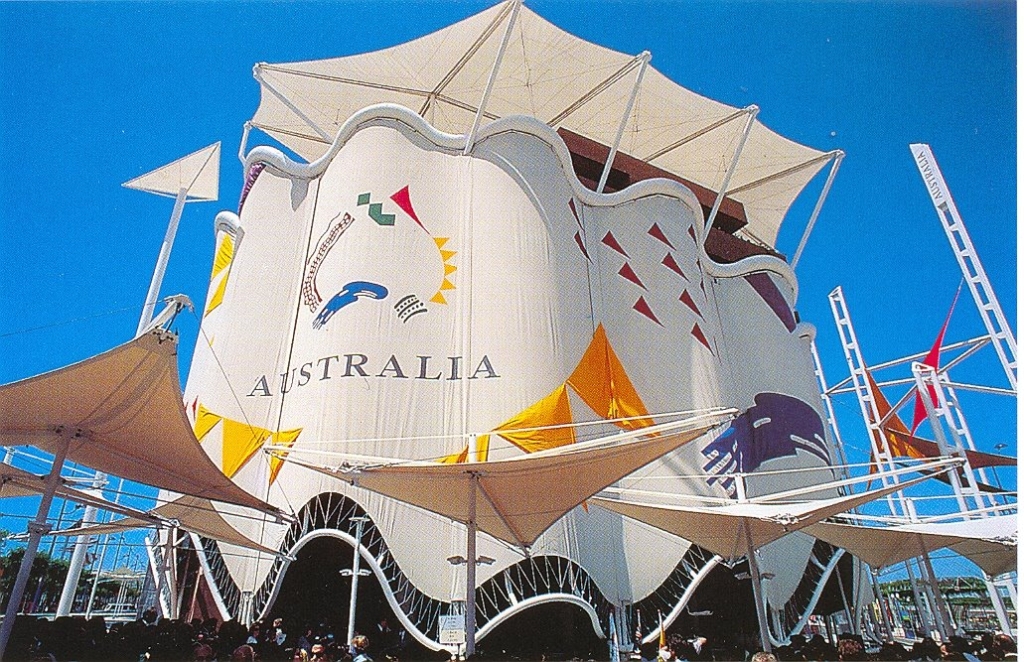

À l’Expo 92 de Séville, le Canada se distingue par un pavillon parmi les plus populaires du site. Conçu par l’architecte canado-chinois Bing Thom, le bâtiment attire de longues files d’attente grâce à son théâtre IMAX de 500 places, où un film immersif à couper le souffle invite le spectateur à un voyage au sein du paysage géographique et social du Canada. L’expérience se poursuit dans une zone d’exposition divisée entre la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, chacune mettant en valeur ses paysages, sa culture et ses innovations. Ce pavillon, emblème d’un Canada moderne et ouvert existe encore aujourd’hui : il abrite désormais l’École d’Organisation Industrielle (EOI Andalucía), dans le parc technologique Cartuja 93.

À Montréal, un quart de siècle plus tôt, l’Expo 67 se déroule sans l’Espagne. Le régime franquiste, après avoir lourdement investi dans l’Exposition universelle de New York en 1964, se retire du projet montréalais pour des raisons budgétaires. Une absence que le commissaire Pierre Dupuy considère comme un échec personnel 1. L’Espagne fera toutefois son apparition en 1969, dans le cadre de Terre des Hommes, la reprise thématique et partielle de l’Expo voulue par Jean Drapeau.

Deux sommets d’une époque

L’Expo 67 et l’Expo 92 se distinguent non seulement par leur ampleur et leur portée symbolique, mais aussi parce qu’elles incarnent les deux sommets d’un cycle historique : elles sont les deux plus grandes expositions universelles de la seconde moitié du XXᵉ siècle. Malgré leurs contextes différents, elles répondent à une même ambition profonde : représenter leur époque, unir leur nation autour d’un projet collectif et offrir au monde une image de modernité, d’ouverture et de fierté. En 1967, le Canada célèbre les cent ans de sa Confédération et choisit d’inscrire son unité dans un geste tourné vers le monde, en affirmant sa pluralité culturelle dans un esprit résolument optimiste. En pleine euphorie des Trente Glorieuses, condense l’optimisme d’une époque convaincue que le progrès technique et l’innovation sociale allaient de pair. Elle cristallise un moment d’expansion économique et de relative stabilité géopolitique, où les nations croyaient encore au pouvoir de la diplomatie culturelle pour construire un avenir commun. On y bâtit des îles, on y rêve en béton, en verre et en plastique, et on y projette l’idée d’un monde uni, audacieux, fraternel.

Vingt-cinq ans plus tard, l’Expo 92 se tient à un autre carrefour. Alors que l’Europe s’apprête à franchir le cap de l’unification politique et que l’Espagne veut affirmer sa modernité retrouvée, l’exposition sévillane apparaît comme l’aboutissement d’un modèle spectaculaire, mais aussi comme la conclusion de sa transition démocratique. Elle organise deux événements d’envergure, Expo 92 et les Jeux olympiques de Barcelone, pour affirmer sa place sur la scène internationale. Elle marque la fin d’une époque de croissance continue et d’investissement public massif, avant l’arrivée de la mondialisation libérale, des politiques d’austérité et d’une révision en profondeur du rôle de l’État dans la culture et l’aménagement du territoire.

L’Expo de Séville se tient au moment où l’ordre issu de la guerre froide se défait. La fin du bloc de l’Est bouleverse la carte politique de l’Europe, et plusieurs pavillons en portent la trace. L’Allemagne, réunifiée en 1990, choisit en amont de participer sous une seule bannière. Le pavillon commun devient un geste d’affirmation dans une Europe en recomposition.

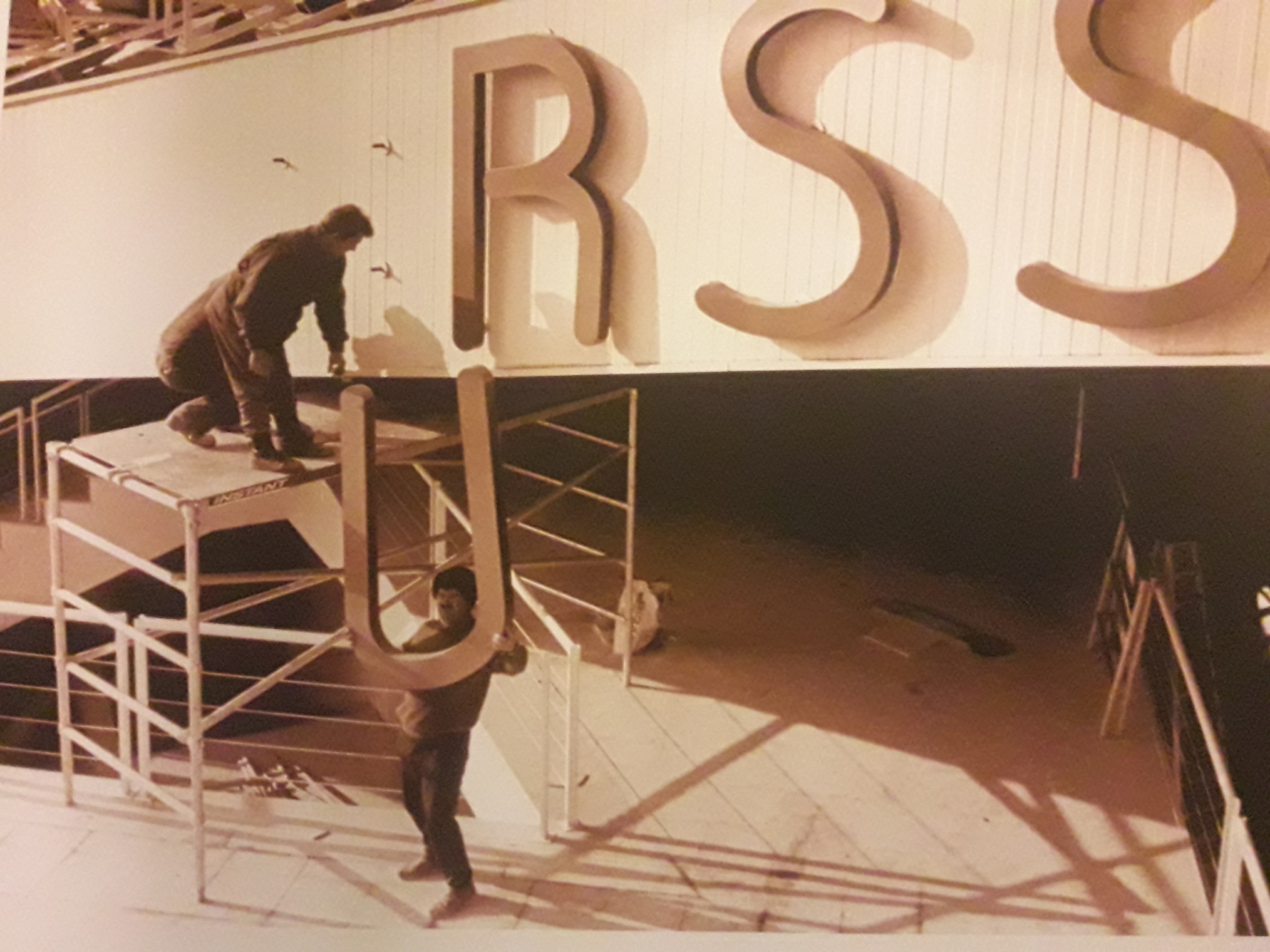

D’autres nations arrivent en pleine transition. La Tchécoslovaquie est encore officiellement unie, mais chacun sait que la séparation approche. L’Expo agit ici comme une vitrine provisoire d’un pays qui n’en a plus pour longtemps. La Russie, de son côté, succède à l’URSS avec un pavillon marquant à la fois la rupture et l’incertitude. Cette participation reflète les tâtonnements d’un État en reconstruction, dans un contexte de transition profonde.

La situation est encore plus tendue du côté de la Yougoslavie, en pleine guerre civile. Alors que les conflits ravagent les Balkans, la présence du pavillon yougoslave devient délicate. Sous pression, les commissaires de l’Expo imposent le retrait du drapeau national, symbole devenu trop chargé dans ce contexte de désintégration. Le pavillon poursuit ses activités dans une ambiance pesante, témoin silencieux d’un pays qui se défait dans la violence.

Ce n’est pas la première fois qu’une exposition universelle est confrontée à des tensions diplomatiques. En 1967, le Koweït fut le seul pays à se retirer prématurément d’Expo 67, en protestation contre le soutien du Canada à Israël pendant la guerre des Six Jours.

Plus qu’un simple événement festif, l’Expo 92 capte, presque malgré elle, les lignes de faille d’un monde en train de basculer.

Après 1992, plus aucune exposition universelle ne retrouvera la même envergure ni la même intensité. L’Expo 2000 à Hanovre, malgré un discours écologique précurseur et l’entrée dans un nouveau millénaire, est largement perçue comme un semi-échec, freinée par une fréquentation en deçà des attentes et un déficit important. Les éditions suivantes — Aichi 2005, Shanghai 2010, Milan 2015 — s’inscrivent dans des contextes plus éclatés, plus incertains, où l’Expo devient un outil de développement urbain parmi d’autres, recentré sur des enjeux ciblés comme l’environnement ou la technologie.

Avec l’Expo 2020 à Dubaï, reportée à 2021 à cause de la pandémie mondiale, on assiste à une tentative de retour au spectaculaire. Les pétro-dollars coulent pour l’organiser, mais le monde a changé. Il est devenu plus fragmenté, plus numérique, plus méfiant envers les grands récits. L’Expo y retrouve un certain éclat, mais plus tout à fait la même âme.

En ce sens, l’Expo 67 et l’Expo 92 semblent marquer la fin d’une époque où l’exposition universelle servait encore de cadre à une ambition collective, à la fois culturelle, politique et urbaine. Elles étaient des plateformes de projection nationale, mais aussi des lieux où les pays s’observaient, dialoguaient et tentaient de penser ensemble l’avenir.

Ces moments font aujourd’hui figure de repères. Ils rappellent une période où l’architecture, la diplomatie et l’innovation pouvaient encore converger dans un récit partagé. L’idée que l’on pouvait bâtir des mondes à la mesure de ses idéaux. L’idée que l’on pouvait penser ensemble, à ciel ouvert. Ce genre de promesse ne disparaît jamais tout à fait. Elle sommeille, quelque part, dans la mémoire des lieux.

- La Roche, Roger (11 mai 2017). Expo 67. Quels pays seront à Montréal ? MEM – Centre des mémoires montréalaises[↩]